LATEST NEWS

- 2025年4月 デザイン学履修者・3年次編入者募集/ Student Recruitment (Regular course and 3rd year enrollment) update : 2025.3.13

- TSMC Design Technology Japan ~TSMCの最先端半導体開発における日本での取り組み~ update : 2025.2.26

- 消齢化社会の到来 ~30年データで"社会と生活者の未来"を発想転換する~ update : 2024.10.4

- >>> MORE NEWS

Important Information / 重要なお知らせ

Event Information

- 2021/5/31

-

- 学生用BBSと内部WikiはPandAへ移行しました。

ページ左下のFOR STUDENTまたはFOR FACULTYからアクセスしてください。

- 学生用BBSと内部WikiはPandAへ移行しました。

- Admission

入試情報 -

- 2025/4/17 締切

-2025年4月 デザイン学履修者・3年次編入者募集/ Student Recruitment (Regular course and 3rd year enrollment)

- 2025/4/17 締切

-

デザインフォーラム ビジネスデザインシリーズ vol.29

TSMC Design Technology Japan ~TSMCの最先端半導体開発における日本での取り組み~

2025年4月18日(金)16:30~

講演者:安井 卓也氏 (TSMC Design Technology Japan株式会社 ジャパンデザインセンター所長)

講演者:安井 卓也氏 (TSMC Design Technology Japan株式会社 ジャパンデザインセンター所長)

場所:京都大学吉田キャンパス 百周年時計台記念館2階 国際交流ホール

TSMC Design Technology Japan株式会社(通称:ジャパンデザインセンター)は、TSMCの最先端半導体の設計技術を開発する拠点として、2020年に横浜で設立され、設計技術開発、並びに国内だけでなく世界中の顧客設計サポートをしております。2022年には大阪に2つめの設計拠点をオープンしております。

半導体はAI、スマートフォンやパソコンに始まり、日常生活のありとあらゆる場面で人々の暮らしを豊かにすることに貢献しております。

本講演ではTSMCの日本での半導体技術開発の取り組みを通じて、最先端の半導体がどのように開発され、人々の生活に貢献しているのか、また、どのように日本の若い技術者が最先端の半導体設計技術開発において活躍しているのかを紹介します。... more -

デザインフォーラム ビジネスデザインシリーズ vol.28

消齢化社会の到来 ~30年データで"社会と生活者の未来"を発想転換する~

2024年11月7日(木)16:30~

講演者:石寺 修三氏 (株式会社博報堂 博報堂生活総合研究所 所長)

講演者:石寺 修三氏 (株式会社博報堂 博報堂生活総合研究所 所長)

場所:京都大学吉田キャンパス 百周年時計台記念館2階 国際交流ホール

私ども博報堂生活総合研究所は、博報堂グループのシンクタンクとして1981年に設立され、生活者に特化した調査研究を続けています。

「大衆」から「分衆」、そして「個」の時代へと続く流れのなか、生活者の嗜好や価値観は多様化し、まとまりを捉えることが難しくなっています。ところが、私どもが30年間続けている長期時系列調査「生活定点」のデータを分析したところ、これまで大きかった年代による嗜好や価値観の違いが縮小しつつあることがわかりました。様々な"格差"が指摘される日本も、こと質的にみると実は"違い"が小さくなりつつあるようです。この現象を我々は「消齢化社会」と名付けました。

本講演ではこの変化の背景を解明するとともに、ビジネスの前提ともいえるデモグラフィック属性が揺らぎはじめた社会と生活者の未来を考えます。課題先進国に待ち受ける変化を発想転換し、明日のビジネスのヒントにしていただければ幸いです。... more -

デザインスクール公式イベント

サマーデザインスクール2024

2024年9月3日(火)~9月5日(木)

夏の恒例イベント「京都大学サマーデザインスクール」を今年も開催します。... more

夏の恒例イベント「京都大学サマーデザインスクール」を今年も開催します。... more

-

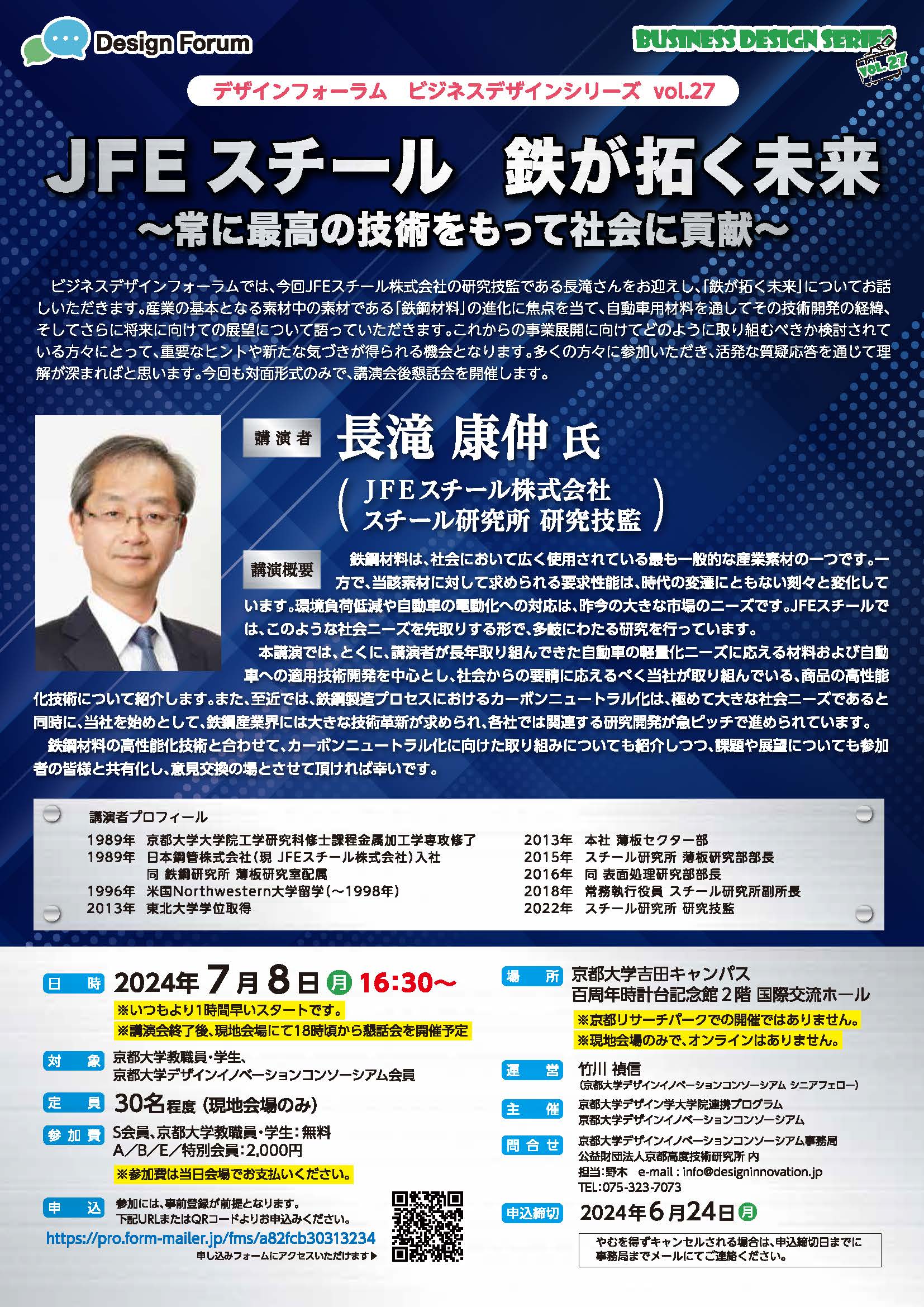

デザインフォーラム ビジネスデザインシリーズ vol.27

JFEスチール 鉄が拓く未来 ~常に最高の技術をもって社会に貢献〜

2024年7月8日(月)16:30~

講演者:長滝 康伸氏 (JFEスチール株式会社 スチール研究所 研究技監)

講演者:長滝 康伸氏 (JFEスチール株式会社 スチール研究所 研究技監)

場所:京都大学吉田キャンパス 百周年時計台記念館2階 国際交流ホール

鉄鋼材料は、社会において広く使用されている最も一般的な産業素材の一つです。一方で、当該素材に対して求められる要求性能は、時代の変遷にともない刻々と変化しています。環境負荷低減や自動車の電動化への対応は、昨今の大きな市場のニーズです。JFEスチールでは、このような社会ニーズを先取りする形で、多岐にわたる研究を行っています。

本講演では、とくに、講演者が長年取り組んできた自動車の軽量化ニーズに応える材料および自動車への適用技術開発を中心とし、社会からの要請に応えるべく当社が取り組んでいる、商品の高性能化技術について紹介します。また、至近では、鉄鋼製造プロセスにおけるカーボンニュートラル化は、極めて大きな社会ニーズであると同時に、当社を始めとして、鉄鋼産業界には大きな技術革新が求められ、各社では関連する研究開発が急ピッチで進められています。

鉄鋼材料の高性能化技術と合わせて、カーボンニュートラル化に向けた取り組みについても紹介しつつ、課題や展望についても参加者の皆様と共有化し、意見交換の場とさせて頂ければ幸いです。... more -

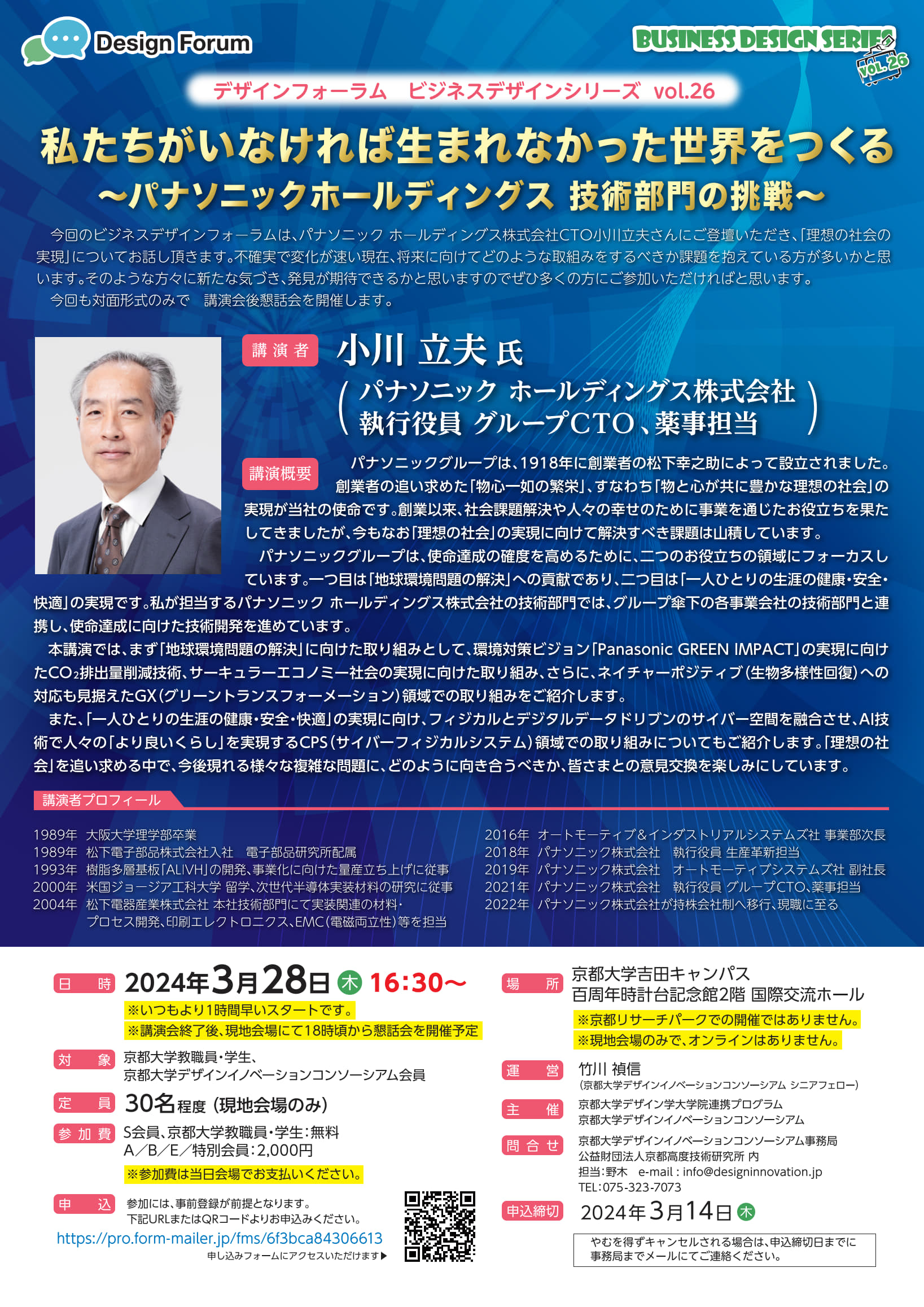

デザインフォーラム ビジネスデザインシリーズ vol.26

私たちがいなければ生まれなかった世界をつくる ~パナソニックホールディングス 技術部門の挑戦~

2024年3月28日(金)16:30~

講演者:小川 立夫氏 (パナソニック ホールディングス株式会社 執行役員 グループCTO、薬事担当)

講演者:小川 立夫氏 (パナソニック ホールディングス株式会社 執行役員 グループCTO、薬事担当)

場所:京都大学吉田キャンパス 百周年時計台記念館2階 国際交流ホール

パナソニックグループは、1918年に創業者の松下幸之助によって設立されました。創業者の追い求めた「物心一如の繁栄」、すなわち「物と心が共に豊かな理想の社会」の実現が当社の使命です。創業以来、社会課題解決や人々の幸せのために事業を通じたお役立ちを果たしてきましたが、今もなお「理想の社会」の実現に向けて解決すべき課題は山積しています。

パナソニックグループは、使命達成の確度を高めるために、二つのお役立ちの領域にフォーカスしています。一つ目は「地球環境問題の解決」への貢献であり、二つ目は「一人ひとりの生涯の健康・安全・快適」の実現です。私が担当するパナソニック ホールディングス株式会社の技術部門では、グループ傘下の各事業会社の技術部門と連携し、使命達成に向けた技術開発を進めています。

本講演では、まず「地球環境問題の解決」に向けた取り組みとして、環境対策ビジョン「Panasonic GREEN IMPACT」の実現に向けたCO2排出量削減技術、サーキュラーエコノミー社会の実現に向けた取り組み、さらに、ネイチャーポジティブ(生物多様性回復)への対応も見据えたGX(グリーントランスフォーメーション)領域での取り組みをご紹介します。

また、「一人ひとりの生涯の健康・安全・快適」の実現に向け、フィジカルとデジタルデータドリブンのサイバー空間を融合させ、AI技術で人々の「より良いくらし」を実現するCPS(サイバーフィジカルシステム)領域での取り組みについてもご紹介します。「理想の社会」を追い求める中で、今後現れる様々な複雑な問題に、どのように向き合うべきか、皆さまとの意見交換を楽しみにしています。... more

Collaborative Graduate Program in Design, Kyoto University

京都大学 デザイン学大学院連携プログラムKyoto University PAGE TOP

京都大学 デザイン学大学院連携プログラムKyoto University PAGE TOP

Loading

©2014 Collaborative Graduate Program in Design, Kyoto University all rights reserved.