農業機械製造から農業経営のソルーション提供へ向けて

今回は、「食料生産」や「エネルギー変換」などの分野でさまざまな社会課題解決に貢献され、また、これらを通じて培った先進テクノロジーで持続可能な資源循環型社会の実現に向けて社業を展開されている「ヤンマー㈱」様にご登壇頂きます。

とりわけ農業分野では、農業機械製造のみならず、農業経営ソル―ションの提供に至るまで、幅広いビジネス展開を目指して取り組まれている該社について、経営理念、事業領域/ビジネスモデル、これからの狙い、そのための技術開発等の施策、更には求められる人材像など、様々な観点から講師の思いを直接届けて頂きます。

日時:2018年10月9日(火)17:30~(19:00頃から懇話会・有料)

場所:京都大学 デザインイノベーション拠点(KRP9号館)

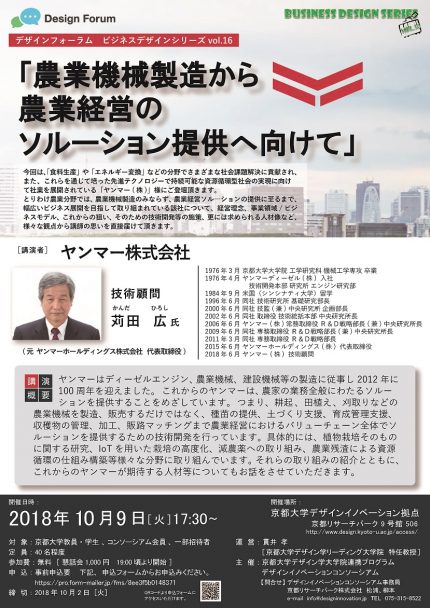

講演者:苅田 広氏

(ヤンマー株式会社・技術顧問、元 ヤンマーホールディングス株式会社・代表取締役)

講演概要:

ヤンマーはディーゼルエンジン、農業機械、建設機械等の製造に従事し2012年に100周年を迎えました。これからのヤンマーは、農家の業務全般にわたるソルーションを提供することをめざしています。つまり、耕起、田植え、刈取りなどの農業機械を製造、販売するだけではなく、種苗の提供、土づくり支援、育成管理支援、収穫物の管理、加工、販路マッチングまで農業経営におけるバリューチェーン全体でソルーションを提供するための技術開発を行っています。具体的には、植物栽培そのものに関する研究、IoTを用いた栽培の高度化、減農薬への取り組み、農業残渣による資源循環の仕組み構築等様々な分野に取り組んでいます。それらの取り組みの紹介とともに、これからのヤンマーが期待する人材等についてもお話をさせていただきます。

対象:京都大学教員・学生、デザインイノベーションコンソーシアム会員、一部招待者

定員:50名程度

参加費:無料(懇話会 1,000円)

申込: 10月2日(火)締切。下記よりお申込みください。

https://pro.form-mailer.jp/fms/8ee3f5b0148371

主催: 京都大学デザイン学大学院連携プログラム

デザインイノベーションコンソーシアム

問い合わせ:デザインイノベーションコンソーシアム 事務局

京都リサーチパーク(株)松浦

info[at]designinnovation.jp([at]を@に変えてください)

075-315-8522

報告:

冒頭、当該フォーラム、並びに今回のテーマ設定に関し、貫井先生の主旨説明がなされた。そして、苅田技術顧問の講演へと移り、更に参加者を交えての活発な討議、意見交換が行われた。(参加者;58名)

[講演内容主意]

(1)会社概要(ヤンマー)のご紹介

ヤンマーは山岡孫吉が1912年に創業しました。現在従業員数が2万名弱、売上が2018年度計画で8300億円という事業規模です。2012年に100周年を迎えるにあたって、次のようなヤンマーとしてのミッションを制定し直しました。

「わたしたちは自然と共生し/生命(いのち)の根幹を担う/食糧生産とエネルギー変換の分野で/お客様の課題を解決し/未来につながる社会と/より豊かな暮らしを実現します。」

また、その2年後に「A SUSTAINABLE FUTURE」というブランドステートメントを制定し、「テクノロジーで、新しい豊かさへ」というサブタイトルをつけました。というのも、江戸時代は非常にサスティナブルな社会だったはずですが、その頃の生活に戻るわけにはいきません。それに、江戸時代260年ほどの間に関東平野の森林は燃料になって消えてしまったわけです。本当のサスティナブルとはどういうことかを考えたときに、今後我々が目指す社会として、「省エネルギーな暮らしを実現する社会」「安心して仕事・生活ができる社会」「食の恵みを安心して享受できる社会」「ワクワクできる心豊かな体験に満ちた社会」というスローガンを掲げました。

さて、ヤンマーの原点はディーゼルエンジンです。世界最初のディーゼルエンジンはルドルフ・ディーゼル博士によって1899年に実用化されました。その後、小型のディーゼルエンジンはなかなか実用化されず、1933年に創業者が全精力を傾けて開発し、実用化したのです。1934年にはダイムラーやベンツが相次いで小型エンジンを実用化しています。その後産業エンジンをヤンマーが作りますが、その根幹にあるのは、創業者の「農作業を少しでも楽にさせてあげたい」、「エネルギーを無駄にすることなく、社会に貢献したい」という思いです。主な事業分野は小型のエンジンを活用した農業機械、建設機械、そしてエネルギーシステムですが、大型のエンジンに関しては終戦後すぐに海軍から技術者を招聘して作ったという歴史があります。

売上高については、昨年度が約7600億円、今年度は8300億円の売上を目指し、昨年は海外売上が売上の半分を超えた状況です。2014年ごろから海外メーカーの買収や投資などを積極的に行ったため利益が下がっていますが、現在はそれも一段落つき、これからは利益も増えていくと思っています。今日は技術の話ではなく、今我々が取り組んでいる企業の変革についてのお話をしようと思い、このようなテーマにさせていただきました。

(2)農業の過去と現状

日本の農業人口比率の推移を見ますと、平安時代は95%以上が農業に従事していました。神官や政治をする人を除いた全ての人が農業生産に従事するという非効率な時代です。江戸時代の終わりになると農業の生産方法が改善されて75%までになり、職人や商人などの職業ができてきます。そして、戦後、耕運機やトラクタ、田植え機、収穫機が普及するにつれて比率はどんどん下がり、現在では4%弱まできています。アメリカが現時点で約2%。おそらく近い将来は1%まで減っていくだろうと考えています。そのためには自動化をはじめ高度な技術開発が必要です。

ただ、世界を見てみると、東南アジアは現在も30%台、中国も30%台の農業人口が存在しています。アフリカになると、江戸時代末期と同じくらいの農業人口が存在していて、東南アジアの中でもミャンマーはこのレベルです。こうした地域に対しては安価な機械を提供しないといけないので、3年ほど前にインドのトラクタメーカーに出資をし、今年からそこでヤンマーの設計によるトラクタの製造を始め、非常に安いトラクタを提供していくことが可能になりました。しかし、アフリカでは機械をまだまだ買ってもらえない状況なので、当面は東南アジアの中古機を持っていくことになります。農業人口が減るということは、労働力を工業などに回すことが可能になるわけですから、世の中の進化のためには、農業機械でいかに農業人口を減らしていくかということが課題の一つだと思っています。

では農家戸数はどうか。国内では自給的農家は減っていませんが、販売農家はこの20年で半分ほどになっています。実は農業人口がどんどん減っている一方で、耕地面積はそれほど減っていません。一戸あたりが耕す畑や田んぼの面積は増えています。ただし、アメリカのように広大な農地を大型の機械で耕すような農業形態ではなく、1〜2haの田んぼがあちこちに点在している状況の中での集約化が進んでいるという現状があります。国内の農業従事者の年齢構成を見ると、65歳以上が半数近くを占めるという極端な高齢化が起こっています。そういう意味では、お年寄りでも農作業ができるように、作業の軽労化が要求されていることが伺えます。

また、農家収入の分布は250万円から300万円にピークがあって、一般に比べて遜色がないかと思いますが、実はこれは農業外収入の所得で、農業だけで食べていけるというところはそんなにはありません。今後若年層の農業就労を増やすためには、農業をもっともっと儲かる職業にしていくことが必要だということがわかると思います。

(3)農業におけるバリューチェーンとヤンマーのかかわり

農業では、播種、育苗、耕起整地、施肥、移植、栽培管理、刈取、脱穀、乾燥という一連の流れがあります。その中でヤンマーは農業機械メーカーとして耕起整地、移植、刈取、脱穀という部分を担う機械を売ってきましたが、今後は全ての流れの中にある程度関わっていくことを大きな方針として掲げています。いわゆる農業におけるバリューチェーンに関与することで生産性を高め、お客様にさらに儲けていただけるようにしたいというのがヤンマーの大きな望みです。

そのために、5年ほど前に倉敷にバイオイノベーションセンター(BIC)倉敷ラボを作り、そこで作物に関する研究をしています。ソルーション提供をやっていくためには自社技術にこだわらず、オープンイノベーションを積極的に活用していく方針です。農業をより儲かる職業にしていくために、一つは高付加価値な作物を提供できるようにしていくこと、そしてもう一つは費用の削減が必要だと考えています。費用削減の一例として、作期調整があります。最近は50ha、100ha規模の農家も増えていますが、よく儲かるからと言ってコシヒカリ一種類だけを植えていくと、田植えの季節が一緒なので、刈り取りも重なり、50haの作業をするためには同じ機械が何セットもいることになります。そうならないために、作る品種を少しずつ変える、あるいは一部は酒米や加工用米になるものにするなどして田植えの季節をずらすことができれば、50haでも一台の機械で植え付けや刈り取りが可能になります。農業機械は売れなくなりますが、そうやってお客様に儲けていただく提案をどんどんしていくつもりです。

さて、BIC倉敷ラボは、米原にある中央研究所直下の組織で、作物の育種育成に関する研究をメインにやっています。米原ではバイオ関係の他に、農業施設、温室のエネルギーマネジメントに関する研究をしています。大分にマリンファームという施設もあり、漁業関係の魚介類の養殖の研究をしています。

BIC倉敷ラボでやっていることは、従来のヤンマーがほとんど手がけていなかった、遺伝・育種、種苗の開発です。さらに、移植から栽培という、植物をどう育てるか、どうすれば病気にならずにうまく育つのか、といった研究です。農業残渣をいかにうまく使っていくかという研究もやっています。ハードとソフトを融合することで、いわゆる資源循環型の食料のサプライチェーンを実現するという、新しいソルーションの提供を目指しています。

(4)ソルーション提供の事例

ソルーション提供の実例として酒米の育種があります。酒米というと山田錦が有名で、近年栽培量が非常に増えています。ただ酒米は一般的に背が高くて、特に山田錦は米粒が大きいため穂が重くて倒れやすい。また、タンパク質は雑味になるので、外側のタンパク質の多いところを削り落として酒を造る必要があります。つまり窒素肥料をやりすぎるとタンパク質が増えていい酒米になりません。しかし、販売価格でみると、山田錦は食用のコメの倍くらいの価格で売られていて、非常にメリットがあります。そこで、栽培のしやすさ、酒の造りやすさ、酒の美味しさを追求した新しい酒米を作ろうということで、名古屋大学との共同研究で何十種類かの酒米の候補を作りました。そこから試験醸造を経て1種類に絞り、新しい酒米でお酒を造りました。新しい酒米を作る試みはおそらく日本で初めてではないかと思っています。ヤンマーとしては酒米の栽培ノウハウを農家に届け、農家から酒米を買い取って日本酒のメーカーに売る、という仕組みを作ることによって農家の収益性を上げてもらうというのが狙いです。

二番目のソルーションが土壌診断です。作物を作る上で土壌は非常に重要で、肥料コストは農業経営において非常に大きなウエイトを占めます。そこで、肥料をいかに最適化するかという観点で、BIC倉敷ラボでお客様の土壌分析をして、それに対してガイダンスをするというサービスを始めました。その分析結果にコメントをつけてお返しすることによって、お客様の生産性を高めてもらう取り組みをしています。あるトマト農家の事例ですが、8年間トマト栽培をやってきて2年ほど前からトマトが大きくならなくなってしまいました。そこで土壌分析をすると、肥料のやりすぎによる塩類濃度障害が判明しました。トマトが大きくならないと肥料が足りないと思ってどんどん肥料をやりますが、それが逆効果になることもあるのです。つまり、土壌診断によって土壌の状態をきちんと把握していただくことは非常に重要なことです。そしてお客様が適正な肥料を与えることで、肥料代の節約にも繋がっていくと考えています。

次が自立走行、自立作業をするロボットトラクタですが、農水省は無人で走るトラクタを人が見守っていなくてはダメだというガイドラインを出しています。とはいえ畦道でボーっと眺めていても仕方がないので、我々が作ったコンセプトは、有人トラクタとロボットトラクタが協調作業をするというものです。一台を無人で動かして、その後ろからもう一台を有人で走らせて協調作業をすることにより、耕耘の直後に天候の影響を受けずに、播種、施肥を行うことができます。また、農業機械は大型化すると値段が高くなります。例えば100馬力クラスだと1000万から1500万円台で、ロボット化をしても1500万円以内です。これに対して200馬力クラスだと3500万円。アタッチメントの値段はこれ以上に差が開くため、200馬力のトラクタを1台買うのであれば、100馬力のトラクタ2台お買い上げいただき1台をロボット化して協調作業をすることを提案しています。

もう一つ農業機械のソルーションで、密苗による田植えの生産性向上があります。田植えをするときの苗箱の密度を従来の3倍にすることで、苗箱は3分の1、育苗のための資材費が半分、播種や苗運搬の時間が非常に軽減します。農家の奥さんが苗の運搬、苗継をする場合が多いのですが、その負担が半分以下になって非常に楽だということで好評です。来年からは韓国、中国にも導入します。

次がドローンによる作物の育成診断です。稲の映像を撮り、NDVIといういわゆる緑色の濃さで光合成の活性度を評価する方法です。これに関してはコニカミノルタと協業で開発をして、昨年10月にジョイントベンチャーを立ち上げ、稲場の写真撮影をして、育成状況を診断するというサービスを行っています。先ほども触れましたように、一つの大きな田んぼではなく、小規模の田んぼがあちこちにあるのが日本の大規模農家の典型的な例です。そうなってくると、場所によって出来具合がかなり違ってくることもあります。この診断によって、植物の成長の度合いのいいところと悪いところがわかるので、それぞれの土を取ってきて土壌診断をすることもできます。ヤンマーグループの中にはヘリコプターで農薬や肥料を散布する会社がありますので、この育成状況のデータをもとに成長の悪いところに可変追肥をするサービスも行っています。また、このデータがあると、翌年の施肥計画の元データになります。これらを組み合わせることによって、いわゆる最低限の肥料で最大の収穫を得ることが可能になります。このドローンでは光合成の活性度だけでなく、窒素分も分析することができますから、コメの美味しさを深めるためにも活用できます。さらに稲の温度差を測って不具合の発生を知るなど、様々なサービスをセンシング技術に基づいて提供しています。

次が農薬の静電散布です。病気になるのが恐ろしいから、農薬を大量に撒いているのがいまの農業です。そこで、静電ノズルを使って農薬を帯電させて、葉の裏までしっかり付着させることによって、散布量を半分にしようというのが静電散布です。また、農薬を撒くときに思いもよらぬ方へ流れていくことが、近隣の家から非常に問題視されています。しかし静電散布をすると農薬がまっすぐ下に落ちて、周辺に流れていきません。ヨーロッパでは葡萄畑の農薬が非常に問題になっているため、今後はそういうところにもこの技術が活用できます。農薬の量を減らしても効果が一緒であれば、農薬のコストが半減されるので、今後非常に普及していく技術だと思います。

次がスマートグリーンハウスの事例です。これはグリーンハウスの中にセンサーを埋め込んで、弊社のGHP発電機を使ってエネルギーを供給して環境を整えることによって生産性を上げていくというものです。自動で温度調節をし、窓の開け閉めや換気扇のオンオフ、溶液の量、水や養分を適切にやることで、良果率を高めることができるのです。我々の提案するスマートハウスは、無線でデータを飛ばしますから、配線の費用などがいりません。クラウドを用いるためイニシャルコストも削減できます。管理作業工数も36%削減することができ、農家の生産性を非常に高めることができるのではないかと思っています。

最後は作物の加工です。最近はグルテンフリー、小麦粉アレルギーの話もよく聞きます。ライスジュレは、グルテンフリーで低カロリーの食品ができる食材です。高アミロース米というものに水を加えて撹拌して作っていて、添加物は一切含みません。国立研究開発法人農研機構と一緒に開発を行いました。ライスジュレでアイスクリームを作るとなかなか溶けないとか、冷めても美味しい玄米パンを作ることができました。ライスジュレはいろんなものに適用できて、お好み焼き千房さんでは米粉とライスジュレで作ったお好み焼きを提供しています。これは非常に柔らかくて美味しいです。

次がプレミアムマルシェで、農家の方と協力して、安心安全で美味しい食料と消費者を直接つなぎ合わせるという取り組みです。ヤンマーが安心安全なものを作るためのソルーションを農家の方に提供し、素材を直接消費者やネットに持っていくため通常ルートよりもはるかに収入を増やすことができるという提案です。

最後に食物残渣の活用によるガス化発電について。残渣による発電の問題点は材料を集める労力が大きいところにあります。その点、籾殻は精米所に集約されています。ただ籾殻を使ってガス化発電をしようとすると発がん物質、クリストバライトが発生すると言われています。そこで、炉の中の温度をうまく制御することによって、クリストバライトが全く発生しないガス化の方式を技術確立しました。現在、新潟とミャンマーの大規模の精米所に実証設備を設置して、実験をしています。出てきた燃えかす(籾殻のくん炭)は堆肥や敷料にする他、稲の苗床に使うと非常に軽くできるなどの活用方法があります。

(5)学生の皆さんに向けて

最後に私が自分の部下に対して言ってきたことをお話ししたいと思います。

まずは社員としての心構えですが、何が重要かという判断の優先順位は、1.社会規範の順守、2.ヤンマーブランドの高揚。これらができて初めて、3.各自の業務における成果が評価されるのだと考えてください。判断基準というのは自分の成果を出すこと以上に、1や2をきちんとやることです。そしてもう一つ、ヤンマー以外でも通用する実力を身につけてくださいということです。ヤンマーで退職するまで仕事をするのはある意味素晴らしいことですが、ヤンマーでしか退職まで仕事ができないのは少し寂しい。要するにどこででも通用する実力はあるけれど、ここで踏ん張っているんだよと思えるような実力をつけてほしいということです。そして自らの意思で学んで、自分の価値を自分で高めてください。そのためには専門性と広い知識を持った人材を目指してください。

皆さんに求める姿勢は、自ら考え、学ぶことです。会社に入って「ちゃんと教えてくれない」という人が大勢います。教えてくれないではなく、自ら求めてやっていくようになってください。さらに、グローバルな業務能力。ヤンマーも海外に研究拠点があります。海外で仕事ができないとなかなかうまくいきません。また、海外で失敗する人はダイバーシティーに関する理解が不足している場合が目立ちます。

以上、散逸な話で申し訳ありませんが、終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。

以上。

京都大学 デザイン学大学院連携プログラムKyoto University PAGE TOP

フライヤー

フライヤー