社会情報学専攻・入学目前デザインワークショップ

デザイン学ユニット 村上陽平

情報学研究科 大島裕明

報告書(PDF)

1. プログラム

日時:2015年2月20日 13:00-19:00

参加者:

2015年4月社会情報学専攻修士・博士入学予定者

社会情報学専攻教員

デザイン学ユニット関連教員

ファシリテータなど 計30名程度

場所: デザインファブリケーション拠点(吉田キャンパス)

http://www.design.kyoto-u.ac.jp/facilities/de_fab_center/

日程:

13:00 専攻長挨拶

アイスブレーク

13:30 デザインワークショップ(2パラレル)

17:00 合同発表会

18:00 交流会

2. ワークショップ

2.1. 研究の力で社会を変える!卒論に翼を!

担当:村上陽平(デザイン学ユニット),田村大(Re:public)

このワークショップの課題は,各参加者の卒論の新しい活用方法を発想し,社会にイノベーションを起こすことです.チャレンジングな課題のため,デザイン思考の発想が効果的に行われて,デザインの楽しさや可能性を新入生に実感してもらえるように,ファシリテータとして,東京大学i.schoolの共同創設者でありシンク&ドゥ・タンクRe:publicの代表を務められている田村大氏をお招きし,3チーム(各チーム3人)で課題に取り組みました.各チームは,特色ある専門分野の学生で構成され,社会情報学専攻ならではの異分野融合チーム(Aチーム:暗号,コラボレーション,図書館情報,Bチーム:動画広告,マルチエージェントシミュレーション,自然言語処理,Cチーム:CSCW,デバイス,ソーシャルネットワーク)となりました.

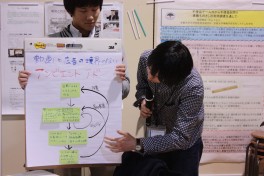

デザインプロセスには,アイデアから新しい行動・習慣・価値観を生むProspectiveアプローチではなく,新しい行動,習慣,価値観を初めに定義した上で,逆算してアイデアに結びつけていくRetrospectiveアプローチを採用し,新入生の卒論で得られた知見(分析した人間の行動心理や,提案した技術の原理・原則等)を出発点としました.初めは各チームともなかなかこの発想プロセスに慣れず,誰の研究成果をベースとするのか議論に時間を割いていましたが,一旦ベースとする知見が確定すると,多角的な視点で望ましい社会のあり方を定義し,実現手法のアイデアへとうまく繋げていました.たとえば,あるチームは,異分野コラボレーションでは互いの背景や専門知識を知らないために徐々に全員が知っているありきたりな発想に収束する問題があるという知見から,収束することが望ましい新しい行動として逆マインドマップ(マインドマップとは逆に各自の専門知識となる枝から書いていき,中心となる共通項の根を描く方法)を発想し,それを束ねてアイデアツールとしてマインドマップ事例集をWebで公開するアイデアを提案していました.また別のチームからは, バズワードが技術トレンドを牽引する鍵となっているという知見から,逆に技術トレンドを起こすために,世の中の変化をセンシングし,その変化の兆しを捕らえて自動的にバズワードを生成するという野心的なアイデアが披露されました.

どのチームも3時間半という短い時間にもかかわらず,チャレンジングな課題に対して,各自の専門知識をフルに活用して,論理的な思考をもとに面白いアイデアを発想していました.これを機にデザイン学にも興味を持ってもらい,4月以降もデザイン学の予科生,本科生として再会できることを楽しみにしています.

|

|

|

|

|

|

2.2. ルーブ・ゴールドバーグ・マシン的タイマーのデザイン

担当:大島裕明(情報学研究科),白石晃一(デザイン学ユニット),

大網拓真(株式会社 あのラボ),竹村真郷(磐田市教育委員会),

津田和俊(大阪大学),南裕樹(奈良先端科学技術大学院大学)

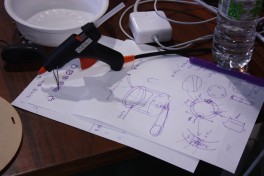

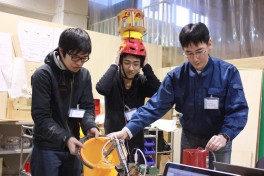

このワークショップの課題は,デジタルファブリケーション機器とフィジカルコンピューティングデバイスを駆使して,決められた時間を計ることができる機械を作ってもらうことです.今回はさらに課題を複雑にし,時間を計測した上でカップ焼きそばを全自動で作ることを目指しました.

「ルーブ・ゴールドバーグ・マシン」とは,普通に行えば簡単にできることを,手が込んだからくりを用いて回りくどく行う装置のことです.本ワークショップでは,2チーム(1チーム2名)でそれぞれ独自のアイデアの実現を取り組みました.作成には,レーザーカッターなどのデジタルファブリケーション機器を駆使することで,データ化から部品の製造までを一連の流れで体験してもらいました.

両チームとも時間を経過した後の湯切りに焦点を当てて,それぞれのアイデアを練っており,一つのチームは回転による遠心力を用いたアイデアを,もう一方はラーメンのように投てきによって湯切りを行うアイデアを披露しました.両チームとも3時間半という短い時間にもかかわらず,プロトタイプまで作成し,合同発表会では実演まで行いました(さすがに安全のためお湯ではなくお水で).ある先生からは中に入ったソースはどうするのかといった鋭い指摘もあり,新入生とともに教員も真剣に課題に取り組んでいた点が印象的でした.

|

|

|

|

|

|

京都大学 デザイン学大学院連携プログラムKyoto University PAGE TOP