| NEWS |

8/21 見学申込ページを公開しました。 8/28 会場レイアウトを公開しました。 10/12 実施報告を公開しました。 |

|---|

デザインをすることで、デザインをすることについて考えます。

| 氏名 | 所属 | 専門分野 |

|---|---|---|

| 北 雄介 | 京都大学 デザイン学リーディング大学院 | デザイン学、建築学 |

| 山本 恭裕 | 京都大学 デザイン学リーディング大学院 | HCI、ソフトウェアデザイン |

| 中小路 久美代 | 京都大学 デザイン学リーディング大学院 | HCI、ソフトウェアデザイン |

| 白石 晃一 | 京都造形芸術大学 | アーティスト、デジタルファブリケーション |

| 小林 潤平 | 大日本印刷株式会社 | デジタルメディア |

まず、デザインに関する一つの実験を行ないます。

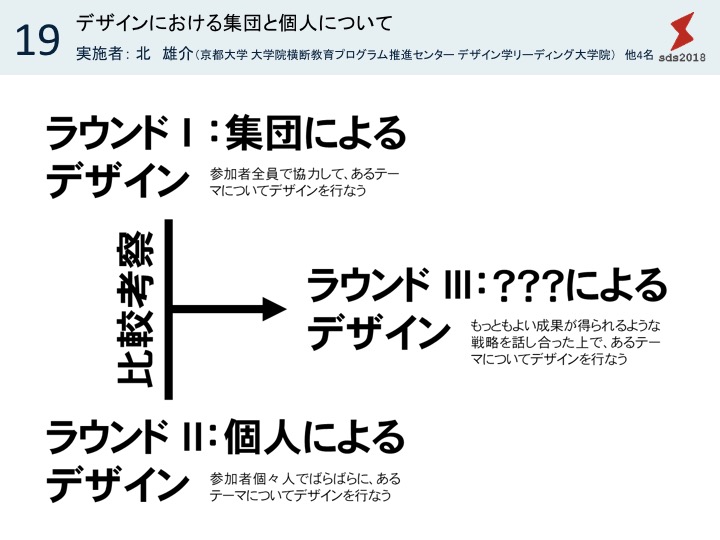

1日目には、2つのデザインワークを行ないます。「ラウンドⅠ」では参加者全員で協力して、「ラウンドⅡ」では個々人がばらばらに、それぞれあるテーマに関するデザインを行ないます。これらの成果は、一定のフォーマットにまとめていただきます。

そして2日目に、1日目に行なった両ラウンドの、プロセスや成果を比較考察します。それぞれの方法の長所や短所、及びどのようにすればうまくいくのかなどを考えます。考察の視点や方法については、デザインプロセスの評価研究で用いられているものを中心にいくつか準備しておきます。

その上で、「ラウンドⅢ」のテーマをお渡ししますので、実験と考察を元に、参加者の皆さんでどのようにデザインすればうまくいくかを話し合ってみてください。その戦略に則り、ラウンドⅢを実行します。

なお各ラウンドのデザインのテーマはそれぞれ異なるものになりますが、内容は当日提示するに留めます。いずれも、特定の専門知識がなくても取り組める一般的なものを設定します。また実施者の中小路、白石、小林の3名は参加者の皆さんのデザインのプロセスを記録することに注力します。記録されたプロセスは2日目以降の議論に活用する予定です。

この実験的なテーマワークは、「デザインをするということをデザインする」ために行なうものです。特に、組織のつくり方や意志決定の仕方などに関して多くの実践的知見が得られると考えています。デザインをするということについて、一歩引いた目線でしっかりと考えてみたい方のご参加をお待ちしています。

- デザイン行為を俯瞰的、批判的に捉える力や、デザインの枠組みやプロセス、組織をデザインする力を身につけていただければと考えています。

- デザイン方法論、デザイン評価方法論 …実施者から教示

【デザイン手法】

- ①ラウンドⅠ:集団によるデザイン…ワークショップ方式を中心とする ブレインストーミング、付箋紙、アイディアスケッチなど

- ②ラウンドⅡ:個人によるデザイン…エスキスチェック方式を中心とする 参加者個々人がアイディアを紙などにまとめ(エスキス)、実施者がそれに対してコメントするという過程を繰り返す

その他、テーマに依存して必要となる方法や、個々人の進捗に応じて推奨される方法を、実施者より適宜導入します。また比較考察においては、デザイン研究におけるデザイン評価方法を導入します。

- 全体説明

- ラウンドⅠ(2.5時間):集団によるデザイン あるテーマについて参加者全員でデザインワークを行なう

- ラウンドⅡ(2.5時間):個人によるデザイン あるテーマについて参加者個々人がばらばらにデザインワークを行なう

- 宿題:ラウンドⅠ・Ⅱに関する個々人でのリフレクション

- 全員でのリフレクションの共有

- 集団によるデザインと個人でのデザインの比較考察

- ラウンドⅢのデザイン 比較考察を元に、あるテーマについて、参加者全員でもっともよい成果が得られるようなデザインの仕方をデザインする

- ラウンドⅢ(1.5時間)

- 宿題:ラウンドⅢに関する個々人でのリフレクション

- プレゼンテーション準備(KRP)

- プレゼンテーション(KRP)