テーマ

(ほぼ)誰でも(ほぼ)何でもつくれる世界のデザイン

関係者・関係組織

実施者

大島 裕明 (京都大学 情報学研究科)

水野 大二郎(慶應義塾大学 環境情報学部 / 京都大学 デザイン学ユニット)

白石 晃一 (FabLab Kitakagaya)

津田 和俊 (FabLab Kitakagaya / 大阪大学 大学院工学研究科)

莊司 慶行 (京都大学 情報学研究科)

山本 岳洋 (京都大学 情報学研究科)

大島 裕明 (京都大学 情報学研究科)

水野 大二郎(慶應義塾大学 環境情報学部 / 京都大学 デザイン学ユニット)

白石 晃一 (FabLab Kitakagaya)

津田 和俊 (FabLab Kitakagaya / 大阪大学 大学院工学研究科)

莊司 慶行 (京都大学 情報学研究科)

山本 岳洋 (京都大学 情報学研究科)

課題内容

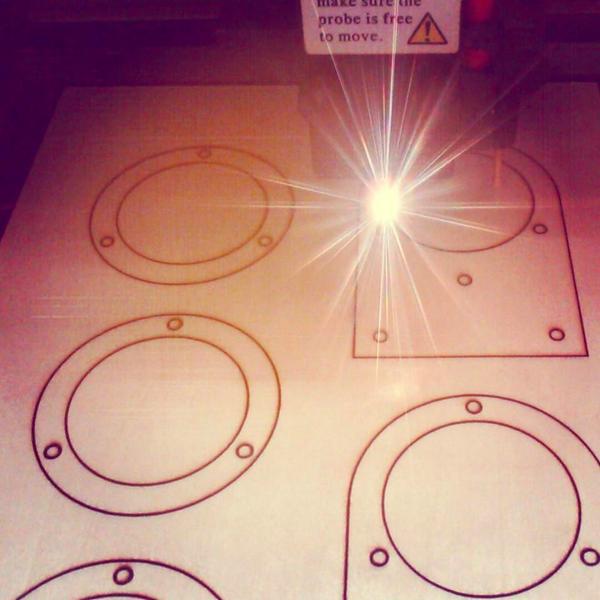

3Dプリンタやレーザーカッターなどデジタル工作機械を用いたものづくり、いわゆる「デジタル・ファブリケーション」が近年注目されている。

工作機械が廉価になることで、私たちはデスクトップで好きな時に、好きなデザインを、好きな量出力することが可能になったのだ。

しかし、デジタル工作機械がもたらす社会的な意義とは何だろうか。このテーマでは、ニッチなロングテール型の市場開拓のみならず、

デジタル化するものづくりがもたらす可能性として、『(ほぼ)誰でも(ほぼ)何でもつくれる世界』について模索する。

実際に、職人の技術継承の観点から作られた染織用の型紙データベースを利用して自分のためのデザイン開発を行い、それをもとにして材料をレーザーカッターで切って、 裁縫して、自分のものを自分でつくることができるということを体験する。その体験を通して、どのように「ものづくりの民主化」が具現化していくのか、製品とサービス双方の観点から検討する。

実際に、職人の技術継承の観点から作られた染織用の型紙データベースを利用して自分のためのデザイン開発を行い、それをもとにして材料をレーザーカッターで切って、 裁縫して、自分のものを自分でつくることができるということを体験する。その体験を通して、どのように「ものづくりの民主化」が具現化していくのか、製品とサービス双方の観点から検討する。

|

|

|

|

教育目標

デジタルファブリケーションは、新たな産業革命をもたらす。本テーマでは、実際にデジタルファブリケーションを利用する体験を通して、その現状を知ってもらい、

「革命」といわれる状況の本質を理解してもらう。そして、デザインを専門とする人でなくても、ICTを専門とする人でなくても、

自分のものを自分で作ることができる世界が来たときに、それがどのような世界であるべきかを考え、提案してもらう。

デザイン理論

以下の文献を用いる。

オープンデザインに関するもの

- Bas Van Abel et al,Open Design Now

- ローレンス・レッシグ,FREE CULTURE

- ローレンス・レッシグ,CODE

- ドミニク・チェン,フリーカルチャーのためのガイドブック

デジタルファブリケーションに関するもの

- ニール・ガーシェンフェルド,FAB

- 田中浩也,FAB LIFE

デザイン手法

以下の文献を用いる。

- Mark Stickdorn,This Is Service Design Thinking

- ベラ・マーティン,Research and Design Method Index

- スコット・ドーリー,Make Space

- 山崎和彦ほか,ユーザーエクスペリエンスビジョン

- 筧裕介ほか,地域を変えるデザイン

スケジュール

一日目

午前

KRPにおいて、デジタルファブリケーションについての講義を行う。

講義には、次の資料を用いる。 資料1 資料2

講義の内容をふまえて、デジタルファブリケーションがさらに一般的になった未来において、どのような世界が実現されうるかをテーマに、ブレーンストーミングを行う。

KRPにおいて、デジタルファブリケーションについての講義を行う。

講義には、次の資料を用いる。 資料1 資料2

講義の内容をふまえて、デジタルファブリケーションがさらに一般的になった未来において、どのような世界が実現されうるかをテーマに、ブレーンストーミングを行う。

午後

デジタルファブリケーションがもたらす未来について、いったんまとめる。

Thingiverse、123D、Formulor、Illustratorなどのソフトウェアの実習を行う。その後、実際にIllustratorを用いて、自分のものを作るためのデータ作成を行う。 自分のものを作るためのデータ作成の体験をふまえて、ものづくりができる世界についてもう一度議論を行う。

デジタルファブリケーションがもたらす未来について、いったんまとめる。

Thingiverse、123D、Formulor、Illustratorなどのソフトウェアの実習を行う。その後、実際にIllustratorを用いて、自分のものを作るためのデータ作成を行う。 自分のものを作るためのデータ作成の体験をふまえて、ものづくりができる世界についてもう一度議論を行う。

ニ日目

終日、吉田キャンパス内デジタルファブリケーションラボ(吉田ファブ)に集合して、テーマワークを行う。

午前

1日目に各人が作成したデータを用いて、レーザーカッターを利用したものづくりを体験する。全員がそれぞれ自分のものを作成する。

1日目に各人が作成したデータを用いて、レーザーカッターを利用したものづくりを体験する。全員がそれぞれ自分のものを作成する。

午後

着物染織用型紙データベースからデザインを行う。

まず、データベースやWebから見つけた好きな柄を選定し、布を直接加工する。それを、さっと縫製してさまざまなものをつくる。 全員で、デジタル工作機械を利用した経験を振り返る。これまでの議論と体験をふまえて、今後どのような世界が実現できるか考える。 特に、その世界において、作家の権利などが、どのように扱われるべきかということまで考え、実現されうる世界のデザインを行う。

着物染織用型紙データベースからデザインを行う。

まず、データベースやWebから見つけた好きな柄を選定し、布を直接加工する。それを、さっと縫製してさまざまなものをつくる。 全員で、デジタル工作機械を利用した経験を振り返る。これまでの議論と体験をふまえて、今後どのような世界が実現できるか考える。 特に、その世界において、作家の権利などが、どのように扱われるべきかということまで考え、実現されうる世界のデザインを行う。

三日目

午前

KRPにおいて、プレゼンテーションの準備を行う。

KRPにおいて、プレゼンテーションの準備を行う。

午後

プレゼンテーション

プレゼンテーション