テーマ

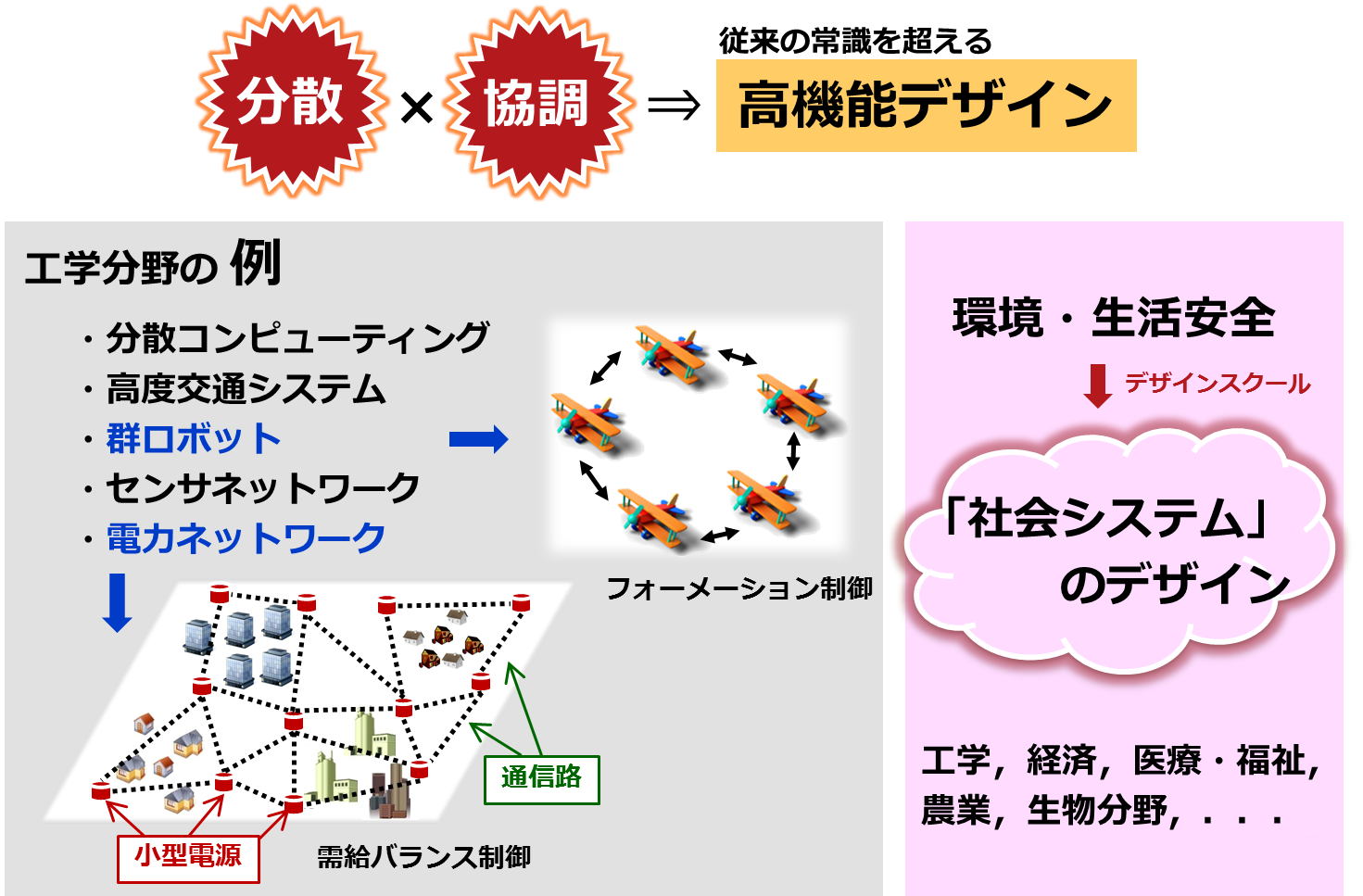

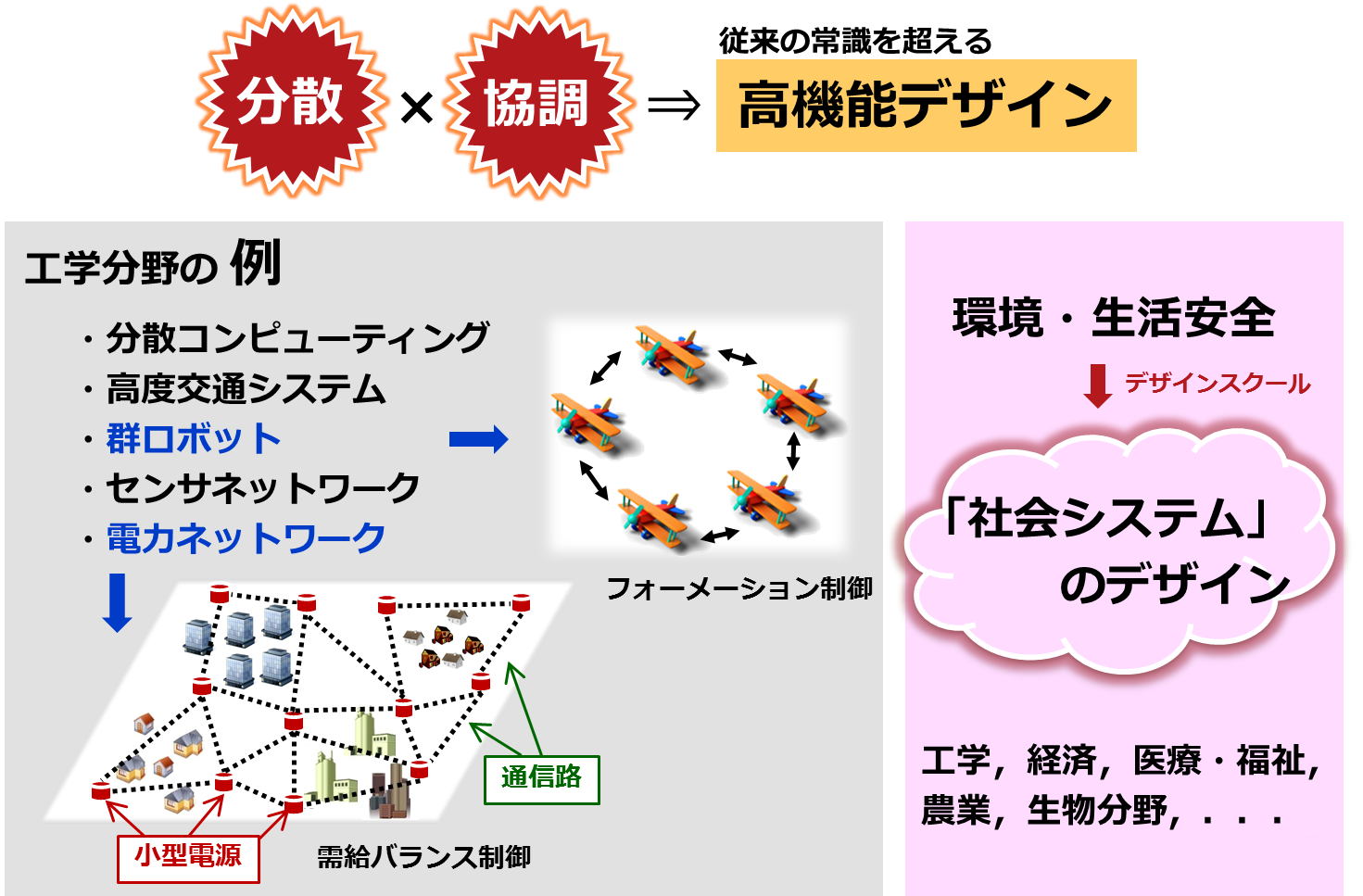

「分散×協調」による社会システムのデザイン

関係者・関係組織

実施者

太田 快人(京都大学 情報学研究科 数理工学専攻)

南 裕樹 (京都大学 情報学研究科 数理工学専攻)

丸田 一郎(京都大学 情報学研究科 システム科学専攻)

太田 快人(京都大学 情報学研究科 数理工学専攻)

南 裕樹 (京都大学 情報学研究科 数理工学専攻)

丸田 一郎(京都大学 情報学研究科 システム科学専攻)

課題内容

本ワークショップでは,「分散・協調」をキーワードとして,環境や生活安全といった身近な問題を解決するシステムのデザインを考える.

システムの構成要素を「分散化」し,個々の要素をお互いに「協調」させることで,従来の集中型のシステムでは達成できなかった機能を実現できることがある. たとえば,電力システムを例としてあげると,発電機自体を分散化し,複数の小型発電機をネットワークで結んだうえで,それらを適切に協調制御するというものがある. 電力システムを分散化することにより,エネルギーの地産地消の実現や耐故障性の向上などのメリットが生まれる. このように,分散協調システムのデザインは,QOL(Quality of Life) の向上や経済活動の活性化などに貢献すると考えられる. もちろん,工学分野以外の,経済,医療・福祉,農業,生物分野においても同様であり,システムのハード面/ソフト面の分散協調化によって,従来の常識を超える機能を実現できる可能性がある.

そこで,本ワークショップでは,環境や生活安全などの問題・課題を題材として,未来(近い将来)の分散協調システムを,自由な発想で検討したい. その中で,分散化された要素を「どのように協調させるか?どう制御するか?」について,数理工学の知見を利用しながら考えてみたい.

システムの構成要素を「分散化」し,個々の要素をお互いに「協調」させることで,従来の集中型のシステムでは達成できなかった機能を実現できることがある. たとえば,電力システムを例としてあげると,発電機自体を分散化し,複数の小型発電機をネットワークで結んだうえで,それらを適切に協調制御するというものがある. 電力システムを分散化することにより,エネルギーの地産地消の実現や耐故障性の向上などのメリットが生まれる. このように,分散協調システムのデザインは,QOL(Quality of Life) の向上や経済活動の活性化などに貢献すると考えられる. もちろん,工学分野以外の,経済,医療・福祉,農業,生物分野においても同様であり,システムのハード面/ソフト面の分散協調化によって,従来の常識を超える機能を実現できる可能性がある.

そこで,本ワークショップでは,環境や生活安全などの問題・課題を題材として,未来(近い将来)の分散協調システムを,自由な発想で検討したい. その中で,分散化された要素を「どのように協調させるか?どう制御するか?」について,数理工学の知見を利用しながら考えてみたい.

教育目標

分散協調技術の基礎と応用を学ぶ.さらに,分散化されたものを「どのように協調させるか?」を考えるためには,

数理工学の考え方が重要であること,そして,社会的なさまざまな課題を解決するための“デザイン”において,数理工学がキーテクノロジーになることを体感する.

デザイン理論

分散協調技術(マルチエージェント最適化手法やゲーム理論)の基礎を紹介する.

デザイン手法

- ブレインストーミング

- システムのモデル化とシミュレーション検証

スケジュール

一日目

午前

- オリエンテーション

- 分散協調技術の基礎と応用例の紹介

午後

- ブレインストーミング(分散・協調により高機能を実現するシステムを検討)

ニ日目

午前

分散化されたものを「どのように協調するか?」について数理工学の視点から検討する(シミュレーションを援用).また,物理的・社会的な制約条件を考えながら,実用化への課題を抽出する.

分散化されたものを「どのように協調するか?」について数理工学の視点から検討する(シミュレーションを援用).また,物理的・社会的な制約条件を考えながら,実用化への課題を抽出する.

午後

発表資料の作成

発表資料の作成

三日目

午前

発表資料の作成

発表資料の作成

午後

プレゼンテーション

プレゼンテーション