オープンデータをデザインし、文化都市京都を活性化するオープンデータ・コミュニティーに参加したい人集まれ!

| 氏名 | 所属 | 専門分野 |

|---|---|---|

| 佐藤 彰洋 | 京都大学大学院情報学研究科数理工学専攻 | データ中心科学 |

| 清水 和孝 | 京都市 総合企画局 情報化推進室 | オープンデータ |

| 井上 卓也 | 京都市総合企画局情報化推進室 | 統計 |

| 西村 正貴 | 独立行政法人統計センター | 統計 |

これまで、行政組織内部で作成されるデータ(業務データ)や調査により得られたデータは統計という形で一部公表が行われてきた。このような統計は、政府統計または公的統計とよばれ、機械判読可能な形で統計データに誰もがアクセスし利活用できる環境が現在整いつつある。一方、行政業務データの一部をオープン化し誰もが利用できるようにすることにより、行政サービスの向上ならび市民参加型の行政サービスが可能となる事例が多数確認されるようになっている。このように公開されるデータはオープンデータと呼ばれる。オープンデータの活動においては、コミュニティーを形成しデータベースを共同作業により構築する必要がある。データの収集、データベースの構築、デバッグ、メンテナンス活動がこのコミュニティーを通じて行われる。更に、公開されたデータの利活用のためにもコミュニティーが必要である。このデータ収集と作成のためのコミュニティーとデータの利活用のコミュニティーとが有機的な相互作用を持つことがオープンデータの活動の成否の鍵を握る。

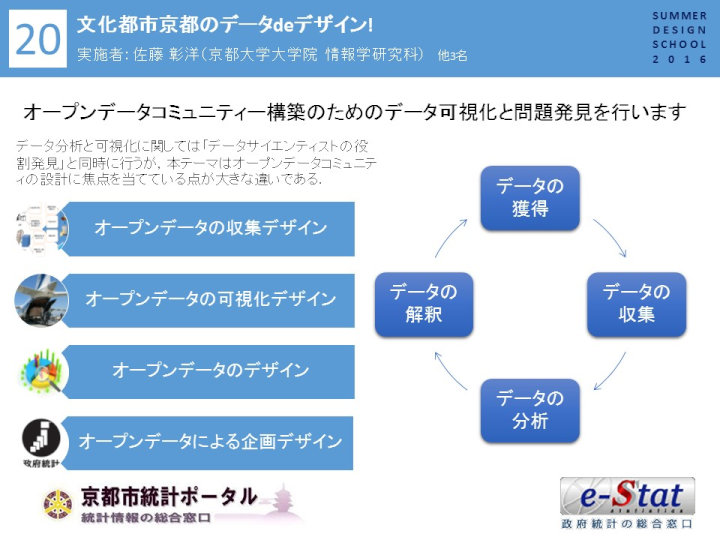

本課題では文化都市京都を活性化するためのオープンデータの獲得、収集のためのオープンデータコミュニティーをどのように設計すべきかについて参加者とのブレインストーミング、既存データの可視化と分析を通じて利活用を意図した企画の設計を3日間で行う。

政府統計(e-Stat)および京都市提供の統計オープンデータを用いた社会調査を通じて、参加者がオープンデータのシーズに気づき、データ可視化を通じて現実社会の様子を理解し、エビデンスベースでの社会問題発見と、問題解決方法について学習する。教育目標として以下の3点を挙げる。

- オープンデータ収集のためのユースケースの構築

- 政府統計で利用できるオープンデータの広さと深さ

- データ分析パイプラインとその利用法

データ分析と可視化に関しては”データサイエンティストの役割発見”と同様に行うが,本テーマはオープンデータコミュニティの設計に焦点を当てている点が大きな違いである.

社会調査法の統計調査の手法を基本として、オープンデータの技術的可能性について、ブレインストーミングとデータ分析を通じてアイデアを構築する。更に、共有されたアイデアをデータ分析結果に基づきエビデンスベースで段階的に選別することにより、2日目にオープンデータの収集カテゴリとその利活用ユースケースを設計する。

【デザイン手法】 ブレインストーミング、社会調査法、データ分析方法、データ可視化手法1日目に参加者とともにブレインストーミングを行いアイデアを集める。清水がオープンデータの現状について解説をする。西村が政府統計オープンデータに関するレクチャを行う。井上・林が京都市の状況に関するレクチャーを行う。さらに、2日目は、統計センターから政府統計として公開されているe-statの政府系統計オープンデータおよび京都市から提供される行政データのサンプルを用いて、データ可視化を行う。このように可視化したデータからのストーリーを作成し、社会的課題の発見とオープンデータコミュニティーのデザインを行う。

- 【自己紹介】

- 【オープンデータについてインプット】 京都市担当者よりオープンデータの現状について、解説してもらいます。

- 【データ可視化ツールに関するインプット】

- 【政府統計に関するインプット】 独立行政法人統計センターで公開されているオープンデータとその利活用方法に関するレクチャーを受けます。

- 【データ分析】 京都市提供データサンプルおよび政府統計オープンデータを用いてデータの可視化とレポーティングの実習を行います。

- 【アイデアプレゼンテーション】 レポーティングの結果を参加者間でプレゼンテーションを通じて共有していきます。更に、レポーティングの報告から理解された、文化都市京都を活性化するための有効となるオープンデータを分類し、オープンデータのコミュニティーを構築するために必要となる社会的課題の抽出を行います。

- 【ブレインストーミング】 分析できるアイデアを拡大します。

- 【意見交換】 本日の課題に関するフィードバック

- 【データ分析】 1日目の分析結果とアイデアプレゼンテーションに基づき、政府統計オープンデータと京都市提供のデータを用いてデータの可視化とレポーティングの実習を行います。

- 【データ分析】 午前中に続きデータ分析を行いレポーティングの実習を行います。

- レポートプレゼンテーション 分析した結果のプレゼンテーションを通じて、オープンデータコミュニティーのあるべき姿とその構築方法、および利活用の可能性についてアイデアを提示します。

- 【オープンデータに基づく問題解決法の提案】 オープンデータの種類とその利活用の方法について掛け合わせを行います。これにより、文化都市京都を活性化するためのオープンデータの種類とその利活用の方法について様々な組み合わせを作り出し、それらの価値について議論していきます。

- プレゼンテーション準備(KRP)

- プレゼンテーション(KRP)