テーマ詳細

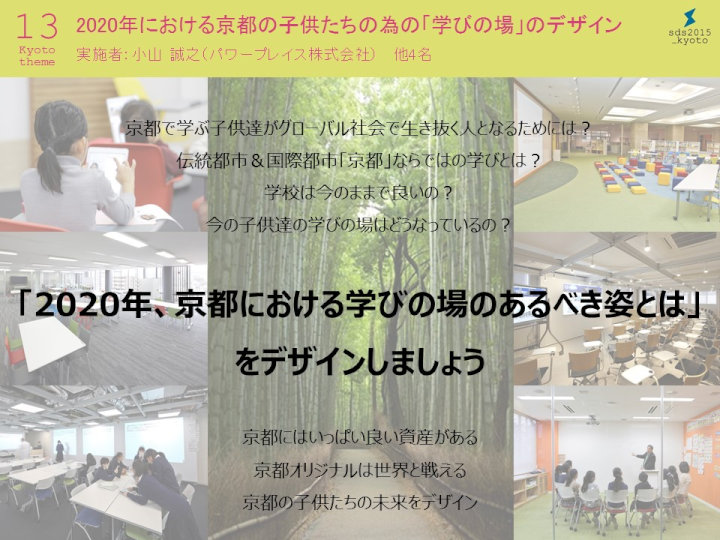

13 2020年における京都の子供たちの為の「学びの場」のデザイン

本テーマは子供達の未来のデザインです。これから生まれてくる子供たちが大人になる頃は丁度今の学生が社会的には中心を担っている頃です。

子供達の未来を自分ゴトに置き換えてアクティブに議論しながらデザインしましょう!

実施者

| 氏名 | 所属 | 専門分野 |

|---|---|---|

| 小山 誠之 | パワープレイス株式会社 | 空間・環境デザイン |

| 観音 千尋 | パワープレイス株式会社 | 空間・環境デザイン |

| 小出 暢 | パワープレイス株式会社 | 空間・環境デザイン |

| 中森 康裕 | パワープレイス株式会社 | 空間・環境デザイン |

| 門内 輝行 | 京都大学 工学研究科 | 建築 |

課題内容

今回のテーマは、昨年と同様グローバルパーソンの育成というグランドテーマを背景に持ちながら、これから生まれてくる子供たちが小学校への入学を直前に控えるころである2020年の「学びの場」とはどうあるべきか、しかもそれが日本の伝統都市であり、国際都市でもある「京都」という地域において他地域との違いを創出させるための「学びの場」はどんな特色を持たせるべきなのか、を考察・デザインする。

現在の社会、特に日本では、国境を越えて活躍し、世界を牽引できるようなグローバルパーソンの育成についての要請が高まっている。本テーマでは、望まれる人材の要求が変わっても、大きな変化をしてこなかった学校や教育スタイルを一度リセット。真に世界に伍して活躍できる「人」を、「京都」という地域ならではの特長や資産を活用しながら育んでいく教育(特に小中学生を中心とした)の場とはどうあるべきかを考察・デザインすることを目的とする。

具体的には、現在の実際の京都における教育現場を観察し、京都における学びの場の一例を認識すると同時に、現在の教育環境(場や運営)の情報提供を行った上で、多様な視点を持つメンバーで共有分析発想し、新しい「京都」の子供たちの為の「学びの場」(空間・運用)をデザインしていく。デザイン対象としては、これから生まれてくる子供が小学校に入ろうとする頃であり、現実的に想像しうるであろう5年後の2020年の「学びの場」を想定して、「空間」とその「運用」をデザインすることを必須とするが、付随する多様な関連事項のデザインに関しても制限しない。

現在の社会、特に日本では、国境を越えて活躍し、世界を牽引できるようなグローバルパーソンの育成についての要請が高まっている。本テーマでは、望まれる人材の要求が変わっても、大きな変化をしてこなかった学校や教育スタイルを一度リセット。真に世界に伍して活躍できる「人」を、「京都」という地域ならではの特長や資産を活用しながら育んでいく教育(特に小中学生を中心とした)の場とはどうあるべきかを考察・デザインすることを目的とする。

具体的には、現在の実際の京都における教育現場を観察し、京都における学びの場の一例を認識すると同時に、現在の教育環境(場や運営)の情報提供を行った上で、多様な視点を持つメンバーで共有分析発想し、新しい「京都」の子供たちの為の「学びの場」(空間・運用)をデザインしていく。デザイン対象としては、これから生まれてくる子供が小学校に入ろうとする頃であり、現実的に想像しうるであろう5年後の2020年の「学びの場」を想定して、「空間」とその「運用」をデザインすることを必須とするが、付随する多様な関連事項のデザインに関しても制限しない。

教育目標

京都における教育現場の現在をフィールドワークやインタビューから得る事により、初等教育における環境のデザインの影響や意義とは何か、を考察してもらう。その事実と、社会に求められている状況、そして京都としての強みや資産を踏まえ、グループワークを通じた多様な視点から問題や課題を抽出し、あるべき姿を先読みし創造する。デザイン過程においてはグループ内で新たな次元に飛躍する発想手法を体験する。また、本テーマを通じて京都オリエンテッドなグローバル人材とは何なのかを自分に置き換えて考察することにより、(京都人ならば特に)自らの置かれている状況を自己認識し、意識を向上させる。

デザイン理論・手法

【デザイン理論】

- 環境デザイン(ヒトとモノを取り巻く関係デザイン)

- フィールドワークでのエスノグラフィ

- ユーザー・センタード・デザイン(知る、創るのフェイズで応用)

- シーン・メイキング

- エビデンス・ベイスド・デザイン(教育環境のベンチマーク)

- ブレインストーミング(具体的手法については検討中)

スケジュール

1日目

午前

- アイスブレーク&基本情報提供(教育環境の今、求められる人材)

- 本テーマにおけるグローバル人材の位置づけ<ブレインストーミング>

午後①

- 京都が保有する学びへ影響を与える特長や資産の抽出、設定<ブレインストーミング>

午後②

- 京都市内の教育現場の見学【会場外移動】<フィールドワーク&ベンチマーキング>

2日目

午前

- 京都市内の教育現場の見学【会場外移動】

<フィールドワーク&ベンチマーキング>(2日目は仮設定。状況によってはグループワーク) - 具体的な学びのシーンメイキングとその効果の構築

午後①

- シーンからペルソナ手法を用いて学びの場のデザイン<ユーザーセンタードデザイン>

- 最終アウトプットの設定とプロトタイピング

午後②

- 最終アウトプットの設定とプロトタイピング

- プレゼンテーション準備

最終日

午前

- プレゼンテーション準備

午後

- プレゼンテーション