テーマ

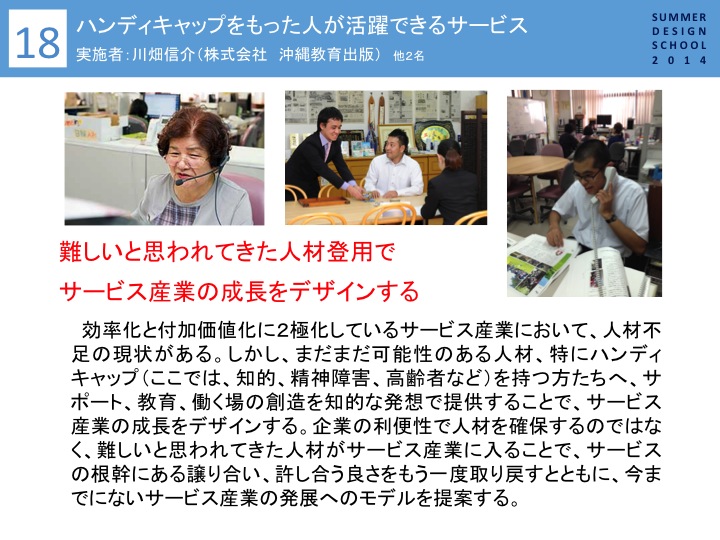

18 ハンディキャップをもった人が活躍できるサービス

関係者・関係組織

実施者

角谷 恭一(NTTデータ)

川畑 信介(沖縄教育出版)

北野 清晃(経営管理大学院(デザイン学本科生))

田島 瑞希(NTTデータ経営研究所)

山内 裕 (経営管理大学院)

角谷 恭一(NTTデータ)

川畑 信介(沖縄教育出版)

北野 清晃(経営管理大学院(デザイン学本科生))

田島 瑞希(NTTデータ経営研究所)

山内 裕 (経営管理大学院)

課題内容

いま,サービス産業は二極化が進んでいる.一方は,効率重視,出来る限り平易なマニュアル化をし,安い賃金の労働者を活用するというも.もう一方は高付加価値サービスでお客様に喜んでいただけるのでれば,サプライズを演出するためのコストは厭わないというものである.同時に,安い人件費で雇用できる人が減って来ており,どちらのサービスも人材不足になっている.しかしながら,まだまだ可能性のある人材,特に,ハンディキャップ(ここでは,知的,精神障害,高齢者などとする)を持っている方たちにしっかりしたサポートと教育,そして働く場を創造することで,サービス産業に登用することは可能ではないだろうか?そのために,サマーデザインスクールで,ハンディキャップの立場を理解するため,視覚,聴覚などの制限を通して,実際にサービスの可能性をデザインする.

教育目標

参加者が自分たちの理解でデザインするのではなく,ハンディキャップを持つ人の視点を理解することで,デザインする姿勢,方法,事例を学ぶ.実際に参加者に知的障害をもったメンバーに参加いただき,仮説で終わるのではなく,本人が実際にできるレベルまでデザイン化する.

サービス産業は,人がするものだからこそ,人であればどんな人でも可能性があり,加えて成長をデザインできるもの.そのためには,環境整備,人材サポート,そして何より根気強さなど,現代ビジネスのスピード重視型経営においては,真逆の発想である.だからこそ,サービス設計をする人がどれだけ,ハンディキャップをもった方へ寄り添いながらも,仕組み化できるところを知的な発想で突破し,よりよい未来づくりをイメージして欲しい.

サービス産業は,人がするものだからこそ,人であればどんな人でも可能性があり,加えて成長をデザインできるもの.そのためには,環境整備,人材サポート,そして何より根気強さなど,現代ビジネスのスピード重視型経営においては,真逆の発想である.だからこそ,サービス設計をする人がどれだけ,ハンディキャップをもった方へ寄り添いながらも,仕組み化できるところを知的な発想で突破し,よりよい未来づくりをイメージして欲しい.

デザイン理論

- サービスデザイン

- ワークプレースデザイン

デザイン手法

- インクルーシブデザイン

スケジュール

一日目

午前

- 自己紹介など

- 現存のサービス産業についてのディスカッション

午後

- ハンディキャップって?

- テーマ決め

ニ日目

午前

- テーマに沿って,未来のサービス産業設計

- そのサービス産業の中で特筆したものを一つ絞り込み

午後

- 設計したサービスのKFS出し

- ペルソナを作り,イメージ化

三日目

午前

- 発表準備

午後

- プレゼンテーション